Texto Marília Marasciulo

No inverno de 1846, uma epidemia de tifo, doença bacteriana transmitida por pulgas que causa febre alta, delírios e erupções cutâneas, assolava a região da Silésia, norte da Alemanha, provocando a morte de mais de 15 mil pessoas. Sem saber o que fazer, o governo prussiano enviou ao local uma comitiva chefiada pelo jovem médico polonês Rudolf Virchow. Em 16 dias, ele chegou a uma conclusão: a epidemia era evitável, pois tinha como causas a pobreza, a fome, a corrupção e a desigualdade.

Além de formular leis que funcionavam só no papel, a aristocracia não reconhecia os mineradores de classes mais baixas como seres humanos. “É preciso deixar claro que não é mais uma questão de tratar um ou outro paciente com remédios, comida, moradia e roupas”, escreveu o médico em seu relatório. “Se nós de fato quisermos intervir na Silésia, temos de promover o avanço de toda a população e estimular um esforço comum.” Naquela época, quando as causas das doenças ainda eram desconhecidas e acabavam sendo atribuídas a miasmas, as ideias de Rudolf Virchow provocaram incômodo.

No verão de 1986, uma doença que causava febre alta, manchas e dores no corpo afetava crianças e adultos na Baixada Fluminense, norte do Rio de Janeiro, naquele que seria o retorno das epidemias de dengue no Brasil. Um milhão de pessoas foram ameaçadas só no Rio; o total de casos chegou a 33.568 no país, 12.480 dos quais na capital fluminense. As condições da Baixada, com alta insalubridade, aglomerados de pessoas e falta de informação sobre a prevenção — eliminar focos de água parada, essenciais para a reprodução do mosquito —, eram perfeitas para a proliferação da doença.

Trinta e um anos depois, pouco mudou. A dengue se espalhou pelo país e chegou a capitais como São Paulo, onde bairros como a Brasilândia, periferia na zona norte recordista no número de casos na cidade, convivem com ela há pelo menos seis anos. Há dois, transformou-se em uma nova epidemia: em seu auge, em 2015, foram 3,6 mil casos a cada 100 mil habitantes — para se ter uma ideia, uma doença é considerada epidêmica quando existem mais de 300 casos por 100 mil habitantes em uma região.

Lixões e esgoto a céu aberto, casas coladas umas nas outras, falta de informação sobre como se prevenir e falta de drenagem das águas de chuvas de verão permanecem cenários perfeitos para a proliferação do mosquito, que depois chegou a outros bairros da cidade. Na Brasilândia, os moradores já não se perguntam se terão dengue, mas quando. E, enquanto a situação permanecer igual àquela da Baixada em 1986, não é exagero dizer que eles têm razão. “As epidemias não apontam sempre para deficiências da sociedade? Pode-se considerar como causas as condições atmosféricas, as mudanças cósmicas gerais e coisas parecidas, mas em si e por si esses problemas nunca causam epidemias. Elas só podem existir onde, devido a condições sociais de pobreza, o povo viveu durante muito tempo em uma situação anormal”, disse Virchow no século 19, em uma constatação que parece cada vez mais atual.

O médico polonês é tido como um dos pais da medicina social, área que estuda como a estrutura social determina a saúde da população. Se em 1846 Virchow foi considerado revolucionário por apontar a pobreza como determinante de uma epidemia, algo que atualmente é aceito na medicina, os pesquisadores da área enfrentam hoje outro desafio: mostrar como a desigualdade social prejudica a saúde da sociedade toda, não só a dos mais pobres.

“Não adianta você se esconder atrás de muros em condomínios, uma hora as consequências vão chegar”, afirma a pesquisadora da Fiocruz Celia Landmann Szwarcwald. A dengue está aí para mostrar isso. No auge da epidemia em São Paulo, em 2015, o número de casos por 100 mil habitantes chegou a quase 400 no Itaim Bibi, um dos bairros mais ricos da cidade.

Szwarcwald é editora do suplemento A Panorama of Health Inequalities in Brazil (Um Panorama das Desigualdades em Saúde no Brasil), publicado no International Journal for Equity in Health no fim do ano passado. Nele estão reunidas análises realizadas com base na última Pesquisa Nacional de Saúde, divulgada em 2013. Um dos resultados que mais chamam a atenção é o de que, embora a saúde do brasileiro tenha melhorado na sua totalidade, ainda existe uma diferença muito grande entre a expectativa de vida de cada região.

Pelas estatísticas, os moradores da região Sudeste, por exemplo, vivem em média cinco anos a mais do que os do Nordeste. Mesmo assim, os habitantes do Sudeste têm vida mais curta que a possível nos países nórdicos, conhecidos pelos bons índices de igualdade social.

O problema, no entanto, não está restrito ao Brasil, mostra outro estudo publicado em fevereiro na revista médica britânica The Lancet. Feita com 1,7 milhão de pessoas de Reino Unido, França, Suíça, Portugal, Itália, EUA e Austrália, a pesquisa mostrou que o risco de morrer antes dos 85 anos é 46% maior entre os mais pobres. “Embora a saúde dos mais ricos não esteja necessariamente ameaçada, as desigualdades têm um custo alto para a sociedade e para os sistemas de saúde, então, a longo prazo, todos pagam por elas”, diz a epidemiologista Silvia Stringhini, da Universidade de Lausanne, na Suíça, uma das autoras do estudo.

No mais recente Relatório Mundial de Ciências Sociais, divulgado em março, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) também destaca que “o acesso desigual à assistência médica pode ser uma fonte de descontentamento social e político”.

CONTRA A CORRENTE

A associação entre pobreza e doença parece óbvia, mas a discussão proposta pelos especialistas vai além do risco de contrair doenças e tratá-las. Para entendê-la, é preciso primeiro compreender o que é saúde. Segundo o conceito formulado em 1947 pela Organização Mundial da Saúde (OMS), “é o estado de mais completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de enfermidade.” O campo abrange a biologia humana, na qual entram a herança genética e os processos biológicos do envelhecimento; o meio ambiente, que vai desde o local de moradia até o de trabalho e a alimentação disponível; o estilo de vida, do qual resultam decisões como fumar, beber, praticar exercícios; e a organização da assistência de saúde, que são os hospitais, médicos, medicamentos.

E aí tudo começa a complicar. Dentro da própria medicina, existem aqueles que, embora reconheçam a influência do ambiente na saúde, atribuem maior importância às causas biológicas das doenças. É uma corrente de pensamento que surgiu no século 17. Um dos maiores precursores foi o médico inglês Thomas Sydenham, um dos primeiros a valorizar a observação e a classificação das doenças para o diagnóstico e tratamento, em vez de buscar as causas. Sydenham influenciou outro pensador, John Locke, cujas teorias, por sua vez, ainda são adotadas na medicina. Pai do liberalismo britânico, Locke acreditava que o indivíduo conta só com suas próprias forças para ter seu direito à vida garantido.

Médicos que concordam com Locke compartilham a ideia de que cada pessoa é responsável pelas escolhas relacionadas à própria saúde. Essas escolhas podem resultar nos chamados fatores de risco, comportamentos que têm associação causal direta com a doença. Por exemplo, fumar é um fator de risco para doenças como câncer de pulmão, ou seja, a probabilidade de um fumante ter câncer de pulmão é muito maior do que a de um não fumante.

Os pesquisadores de medicina social acreditam que esses entendimentos são limitados e defendem a importância de se considerarem os determinantes sociais, que são o que leva as pessoas a terem tais comportamentos. Ao contrário dos fatores de risco, os determinantes são algo que foge do controle da pessoa. Os principais são a classe social, o gênero, a etnia, a riqueza e as condições de moradia. “Eles afetam os indivíduos de maneiras diferentes e não necessariamente têm uma relação causal direta com a doença, mas favorecem certos estados de saúde”, explica a epidemiologista Rita Barradas Barata, autora do livro Como e por que as Desigualdades Sociais Fazem Mal à Saúde (Editora Fiocruz).

É como um funil: os determinantes podem gerar fatores de risco que levam a doenças. Pressionando o funil pela boca, estaria a desigualdade social.

“Quando falamos em desigualdade social, geralmente nos referimos a situações que implicam algum grau de injustiça, isto é, diferenças que são injustas porque estão associadas a características que sistematicamente colocam alguns grupos em desvantagem com relação à oportunidade de ser e se manter sadio”, escreve Rita Barradas Barata. E situações como essas estão se agravando no Brasil: com alta no desemprego, em março, pela primeira vez em 22 anos, o indíce Gini calculado pela Fundação Getúlio Vargas mostrou aumento da desigualdade.

SAÚDE NÃO TEM PREÇO

Ora, então basta ser rico para ter saúde? Não. A riqueza costuma ser associada à garantia de melhor qualidade de vida, o que leva a melhores níveis de saúde e à ausência de fatores de risco para doenças como as infecciosas, relacionadas principalmente à higiene. Desde os anos 1980, no entanto, estudos mostram que a esperança de vida ao nascer está mais ligada a indicadores de distribuição de renda do que ao Produto Interno Bruto.

O epidemiologista britânico Richard Wilkinson, da Universidade de Nottingham, é um dos maiores pesquisadores do tema. No livro O Nível (Civilização Brasileira), em parceria com Kate Pickett, Wilkinson demonstrou que períodos com aumento da esperança de vida na Inglaterra coincidiram com a primeira e a segunda guerras: observou--se ganho de 6,6 e 6,5 anos, respectivamente. Esquisito, considerando que o padrão de vida e os serviços de saúde foram muito prejudicados pelos conflitos. Mas houve pleno emprego e grande redução na desigualdade de renda. O salário das classes mais baixas cresceu 9% e o da classe média caiu 7%.

Wilkinson mostra ainda que, a partir de certo limiar, o aumento no PIB per capita não significa melhora na saúde. Isso explica por que um país pode ser muito rico e, ainda assim, não ter população saudável ou expectativa de vida alta. O maior exemplo são os EUA. O país tem um dos maiores PIBs per capita (US$ 55.836,79), um dos maiores gastos com saúde por habitante (US$ 9.402,54) e uma alta porcentagem do PIB destinada a esse fim (17,14%). Mesmo assim, os americanos vivem quase cinco anos a menos que os japoneses, que têm US$ 32.477,22 de PIB per capita, gastam com saúde, por pessoa, US$ 3.702,95 e dedicam 10,23% do PIB a ela.

Mesmo comparados a países menos desenvolvidos, como o Brasil, os Estados Unidos não se saem bem quando o assunto é saúde. Por aqui, temos PIB per capita de US$ 8.8538,59, gastamos menos de US$ 1.000 com saúde por pessoa e dedicamos 8,32% do PIB a isso. No fim, vivemos quatro anos a menos que os americanos.

Outro dado interessante, este da pesquisa coordenada por Szwarcwald, é o de que apenas 4,7% dos brasileiros que buscam atendimento médico não são atendidos. Nos EUA, o índice varia: 15,3% entre quem possui plano privado, 42,1% dos que são cobertos pelo Medicaid, programa para indivíduos de baixa renda, e 84,6% dos que não têm nenhum tipo de cobertura.

E A GENTE COM ISSO?

A comparação entre as taxas de obesidade nos países é um dos exemplos de como a desigualdade afeta a saúde. Classificada atualmente como uma epidemia, ela atinge 18% da população mundial. Ainda que haja obesos saúdaveis, a obesidade é considerada um fator de risco para hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer.

Seguindo uma lógica causal simples, os índices de obesidade deveriam ser maiores nas camadas mais ricas, que têm maior poder aquisitivo para exagerar na comida, e atingir todos os países ricos de forma homogênea. Não é o que acontece. Além de afetar principalmente os mais pobres, a doença tem índices que parecem acompanhar os da desigualdade social, ou seja, países mais desiguais são mais obesos.

De acordo com a Organi-zação para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), é possível traçar uma relação direta entre as crises econômicas e o aumento dos índices de obesidade. Na crise econômica de 2008, por exemplo, o consumo de frutas e legumes nos EUA despencou 5,6% para cada 1% de aumento no índice de desemprego. “Em saúde, as coisas não caem do céu. Uma pessoa não se torna obesa ou hipertensa de uma hora para outra”, afirma Barata.

Uma explicação é encontrada na epigenética, campo que estuda a relação da herança genética com o meio ambiente. De acordo com a teoria, condições ambientais ruins aumentam o risco de adoecer entre aqueles que já têm predisposição genética para determinadas doenças.

Ao mesmo tempo, o organismo pode ser modificado por processos adaptativos ao meio ambiente. No exemplo da obesidade, Wilkinson cita a hipótese do “fenótipo poupador”. Ela sugere que, quando uma grávida está estressada, o desenvolvimento do feto prepara-o para uma vida em um ambiente estressante. Os bebês nessa situação nascem menores e com taxas metabólicas mais baixas, como se fossem viver em um local onde a comida é escassa. O problema é que a oferta de alimento não é escassa. Por isso, esses bebês se tornam mais propensos a obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares.

“Os impactos das desigualdades são diretos sobre os mais pobres, mas afetam as demais camadas da sociedade porque provocam deterioração da vida pública, perda do senso de comunidade e o aumento da violência”, destaca Barata. Em outras palavras, o estresse está aí para todo mundo. E os efeitos dele no corpo são bastante conhecidos na medicina: aumento do risco de doenças cardiovasculares e, principalmente, de transtornos mentais como depressão e ansiedade. Segundo a OMS, o Brasil é o quinto país que mais sofre com essas doenças no mundo — atrás de China, Índia, Estados Unidos e Rússia, todos com altos índices de desigualdade.

O fato de esses efeitos serem diretos sobre os mais pobres é um grande paradoxo e talvez explique por que superar as desigualdades permanece sendo um desafio. Segundo Wilkinson, só fica claro que um aumento na renda não necessariamente provoca melhora na saúde quando a comparação é feita entre países. Dentro deles, essas desigualdades se refletem na expectativa de vida, e os mais ricos vivem mais — a pesquisa da Fiocruz confirma isso no caso brasileiro. “O difícil é mostrar que, se você tivesse as mesmas condições financeiras em um país mais igualitário, sua vida seria melhor”, afirma o britânico. O pensamento deveria ser: não chegarei aos 80 anos se meu vizinho também não viver até lá.

EFEITO DOMINÓ

Existem, é claro, formas de minimizar as consequências das desigualdades sociais. O acesso à saúde é uma delas. O Brasil está entre os países que possuem um sistema de garantia de acesso universal para todas as classes, o Sistema Único de Saúde (SUS), criado com a Constituição de 1988. O problema, no caso brasileiro, é que o investimento em um programa que pretende atender a todos é baixo — e tem se tornado cada vez menor.

Com a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição que congela os gastos públicos por 20 anos, a estimativa é de que o SUS perca mais de R$ 430 bilhões de investimentos até 2036, conforme estudo publicado pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS). Problemas como esse geram falta de confiança no sistema público que incentiva a busca por planos privados, ainda que a custos elevados — no ano passado, as mensalidades tiveram alta de 13,55%, a maior desde 1997. Como alternativa às mudanças, o Ministério da Saúde propõe a criação de modelos particulares com preços populares.

Mas essa pode se tornar uma falsa solução, explica a professora da Fundação Getúlio Vargas Sonia Fleury. “A deterioração dos serviços públicos leva também a uma precarização do setor privado, pois o parâmetro sempre vem do público”, afirma a doutora em Ciência Política. Basta ver o número crescente de operadoras de planos de saúde punidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) por negarem cobertura indevidamente: no último trimestre do ano passado, 11 operadoras tiveram planos suspensos.

Mas o conceito de acesso não significa apenas a obtenção de tratamentos. Engloba dimensões como acessibilidade e educação. Os dados da Fiocruz mostram que 22 milhões de brasileiros ainda subutilizam os serviços de saúde: 0,7% da população, por exemplo, jamais consultou um médico na vida, e 3% nunca foram ao dentista.

Em regiões como a da Brasilândia, bairro da zona norte de São Paulo, a reclamação dos moradores é básica: falta transporte público para levá-los até hospitais próximos. Quando existem linhas disponíveis, a frequência é reduzida após determinados horários. “Esse programa Corujão da Saúde, que oferece exames em horários alternativos, à noite, é muito bonito, mas como vamos fazer para chegar até os hospitais se os ônibus só passam por aqui até as dez e meia da noite?”, diz Evan Belchior de Brito, 36 anos, morador da Brasilândia e membro da Associação de Moradores do Alto da Vila Brasilândia.

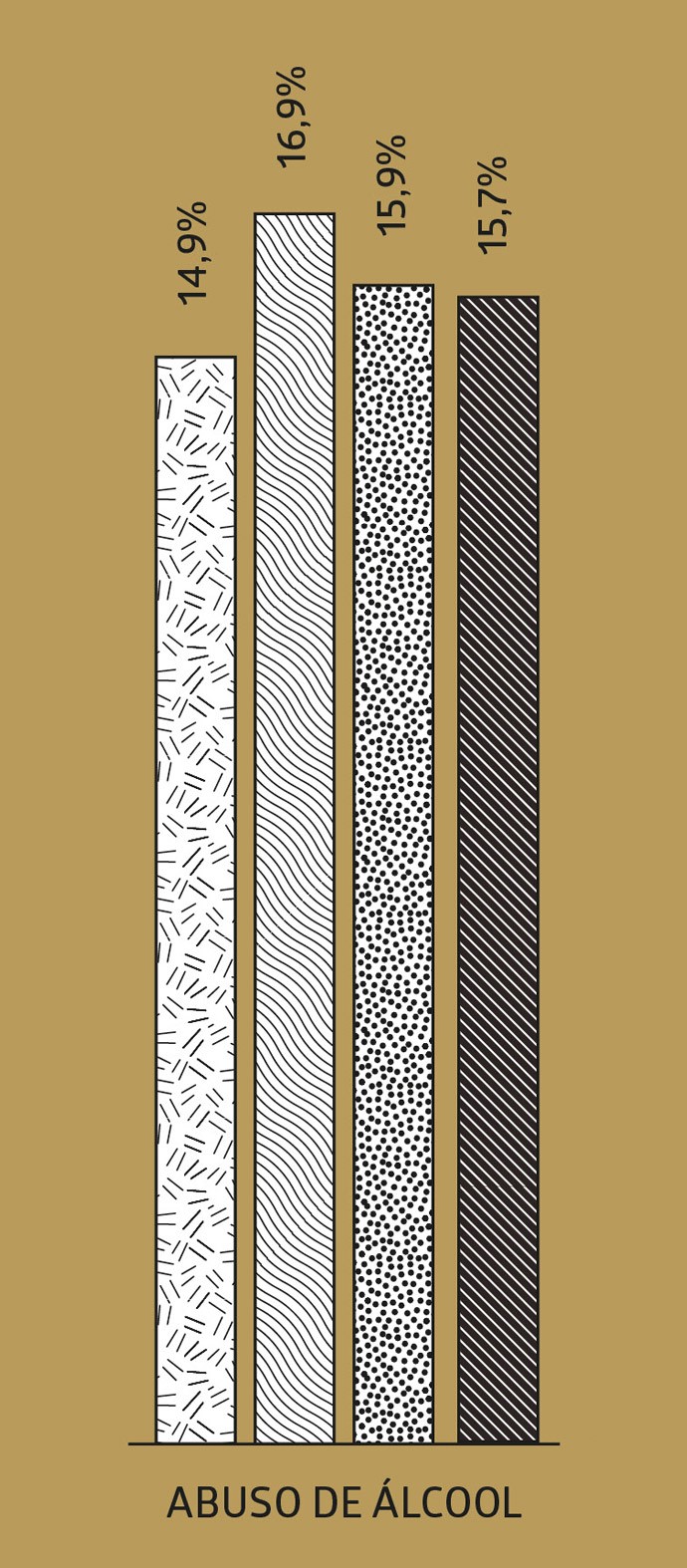

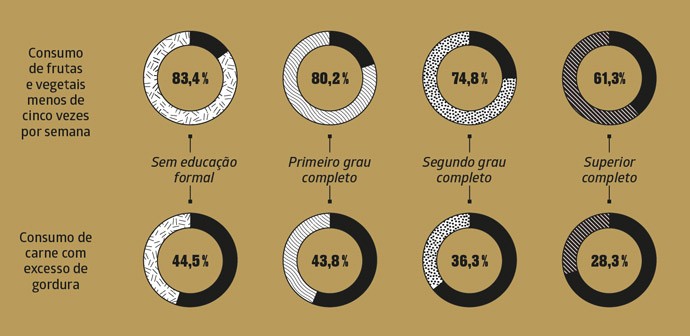

A pesquisa de Szwarcwald também mostrou que os comportamentos de risco, como baixo consumo de verduras, sedentarismo, abuso de álcool e tabagismo, estão relacionados à baixa escolaridade. No fim das contas, tudo está interligado, como bem mostra o conceito de saúde da OMS.

“É um efeito dominó”, conclui Szwarcwald. E demanda mudanças estruturais. Não adianta falar em prevenção para quem nem sequer sabe ler ou mal tem o que comer. O hospital mais moderno será inútil quando faltam meios para os pacientes chegarem até ele. Continuar combatendo um mosquito sem promover, ao mesmo tempo, melhorias de saneamento básico, é entrar em uma guerra impossível de vencer.

Na Silésia de 1846, Virchow já havia sugerido tudo isso. Para prevenir outra epidemia como a de tifo, seria necessária uma democracia ilimitada, com o fim de privilégios, para criar cidadãos livres e bem-educados e uma sociedade mais coesa. “Esses são os métodos radicais que sugiro como remédio”, escreveu o médico polonês em seu relatório. Anos depois, entre 1918 e 1922, a região teve outra grande epidemia da doença, com cerca de 3 milhões de mortos. Atualmente, os casos de tifo são raros — mas o remédio para as epidemias sugerido por Virchow ainda parece radical.

DIFERENÇAS QUE MATAM

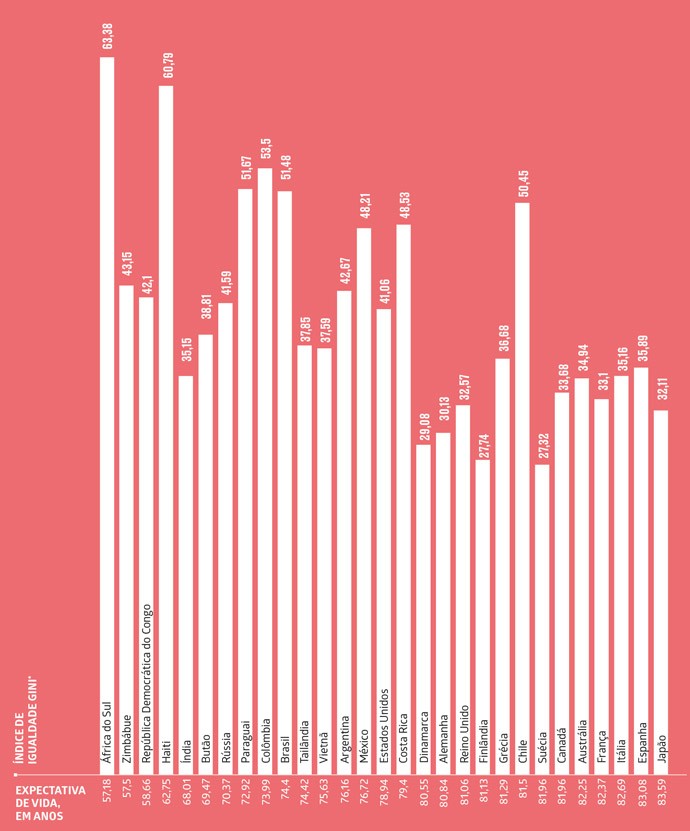

Países mais desiguais tendem a ter expectativa de vida menor; compare a realidade de alguns países:

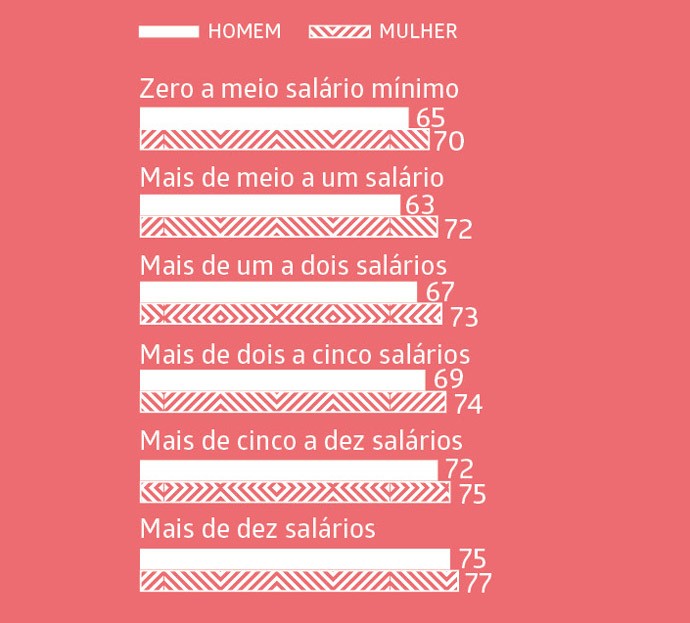

RICOS E POBRES DE SAÚDE

A parcela mais abastada do Brasil vive, em média, menos que a mais pobre da Suécia

Expectativa de vida na Suécia, por faixa de renda**

Expectativa de vida no Brasil, por faixa de renda

*Quanto mais próximo de zero, mais igualitário é o país | **Calculada para homens e mulheres aos 30 anos | Fontes: Banco Mundial, Statistics Sweden (2013) e Ipea com base nos dados do Censo de 2010

“As desigualdades têm custo alto para os sistemas de saúde. a longo prazo, todos pagam por elas” Silvia Stringhini, epidemiologista

149 países do mundo são atingidos pelas doenças negligenciadas

500 mil pessoas morrem por ano no mundo com doenças negligenciadas

50 centavos de dólar é o custo médio para tratar cada pessoa com DTN por ano

0,7% da população do Brasil, ou seja, mais de 1,4 milhão, nunca se consultou com um médico, segundo estudo da Fiocruz

ESQUECIDAS, MAS NÃO VENCIDAS

Algumas doenças são consideradas pela OMS doenças tropicais negligenciadas (DTN), pois não recebem a atenção necessária. Veja as sete que mais afetam o Brasil

1. Dengue

A doença, que pode ser causada por quatro tipos diferentes de vírus, é transmitida pelas fêmeas do mosquito Aedes aegypti. Seus principais sintomas são febre alta (acima de 39°C) e dores no corpo, que podem evoluir para casos mais graves de hemorragias. Entre 2002 e 2011, a dengue se consolidou como um dos maiores desafios de saúde pública no Brasil. Em 2013, ocorreu o maior surto no país, com cerca de 2 milhões de casos.

2. Doença de Chagas

Causada por um proto-zoário transmitido por um inseto, o barbeiro, provoca sintomas leves, como inchaço e febre. Se não tratada, porém, pode se tornar crônica e causar insuficiência cardíaca. A estimativa do Ministério da Saúde é de que existam entre 2 milhões e 3 milhões de pessoas infectadas no país.

3. Leishmaniose

Existem dois tipos de leishmaniose: a que ataca a pele e as mucosas e a que ataca os órgãos internos — principalmente o fígado, o baço, os gânglios linfáticos e a medula óssea. Os sintomas incluem febre, emagrecimento, anemia e hemorragias. É transmitida pelo chamado mosquito-palha e atinge aproximadamente 3,5 mil pessoas no Brasil, país com a maior incidência da doença na América Latina.

4. Esquistossomose

É mais conhecida como barriga d’água, pois entre os sintomas está o inchaço abdominal. O parasita tem como hospedeiro caramujos de água doce que eliminam as larvas que contaminam os humanos e se instalam no fígado e no intestino. No Brasil, estima-se que 1,5 milhão de pessoas vivam em áreas com risco de contrair a doença.

5. Malária

Outra doença transmitida por mosquito, tem sintomas parecidos com os da gripe, como febre e calafrio. Se não tratada, pode provocar insuficiência respiratória, coma e levar à morte. No Brasil, por ano, há cerca de 150 mil casos, a maioria deles na Amazônia. Mas os números vêm diminuindo: em 2015, foi observada a menor quantidade de casos nos últimos 35 anos.

6. Hanseníase

Popularmente conhecida como lepra, a doença causa danos aos nervos e à pele. Causada por uma bactéria e transmitida pela saliva ou por via respiratória, tem cura e é prevenida pela vacina BCG, que faz parte do Programa Nacional de Imunizações. Mesmo assim, o Brasil ainda registra a segunda maior incidência no mundo, com cerca de 30 mil novos casos por ano.

7. Tuberculose

É uma das doenças mais antigas, que ainda atinge milhares de pessoas no mundo inteiro — mais precisamente, 10 milhões por ano. Causa febre, fadiga e tosse crônica com catarro ou sangue e é transmitida pelas vias aéreas ou pela saliva. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, há cerca de 70 mil casos por ano e 4,5 mil mortes.

A saúde pública no brasil pode perder mais de R$ 430 bilhões em investimentos em duas décadas

EDUCAÇÃO E SAÚDE ANDAM JUNTAS

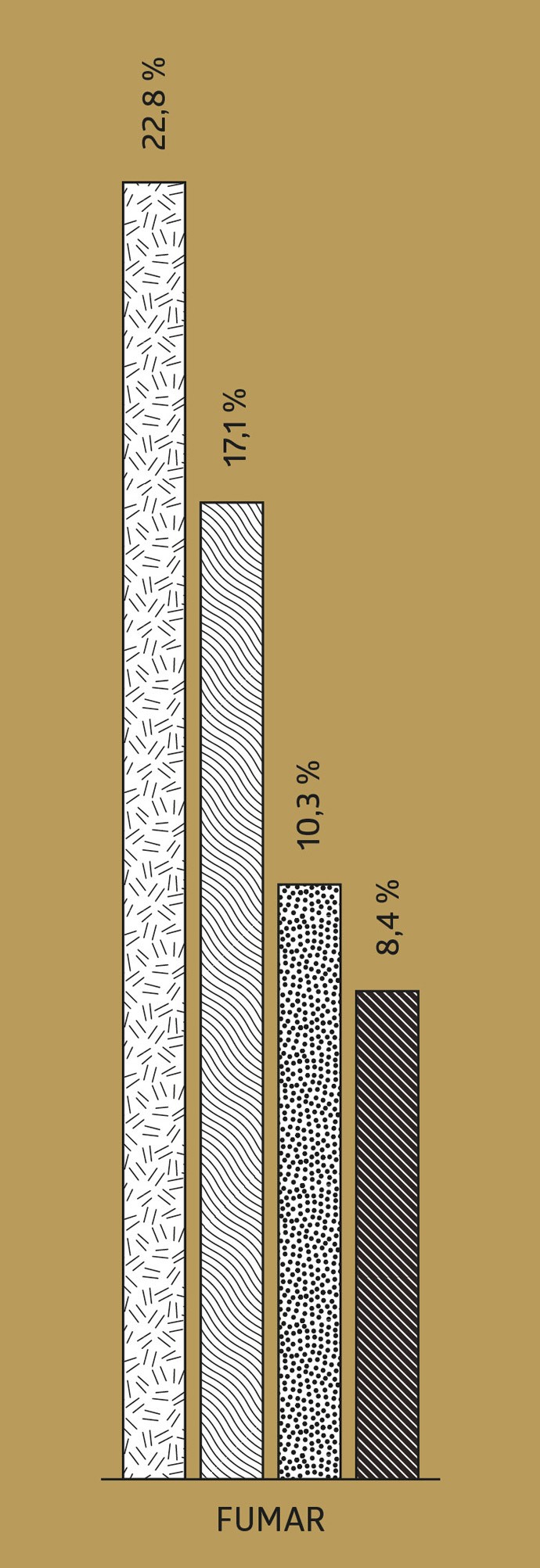

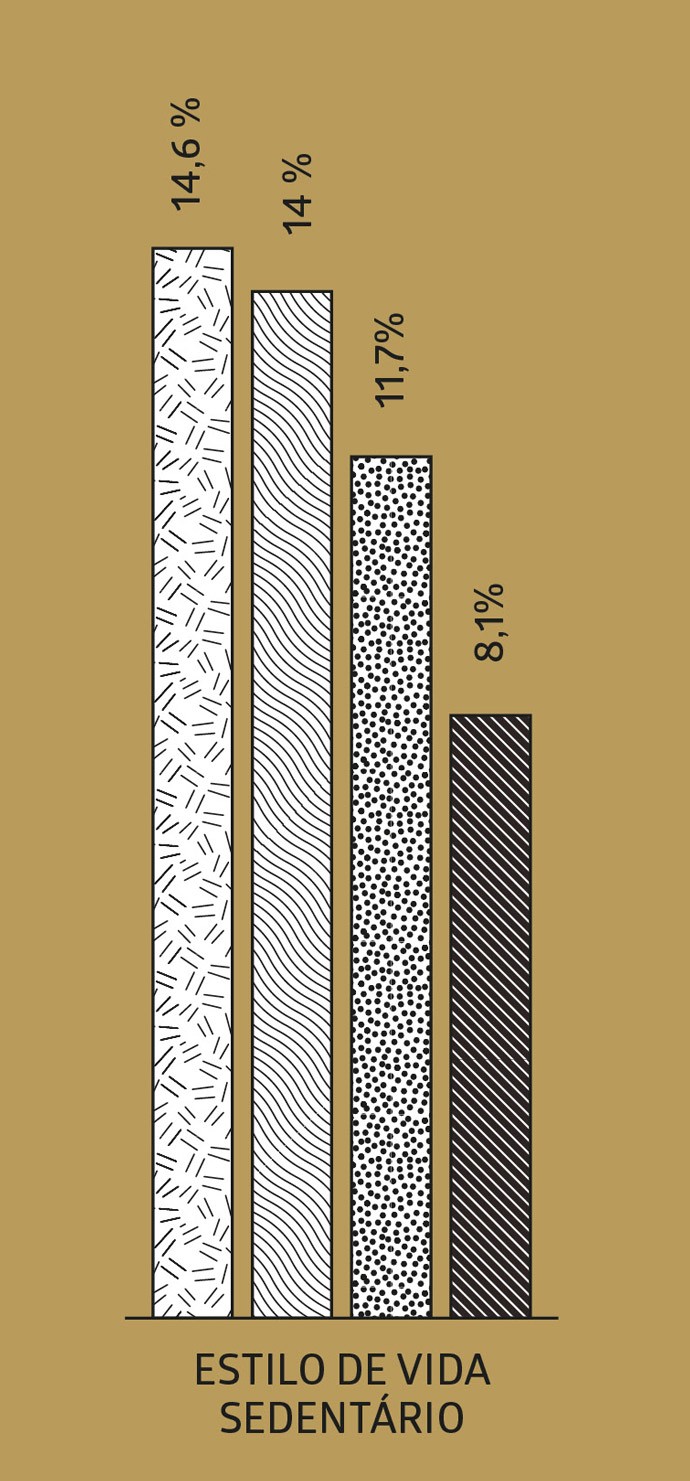

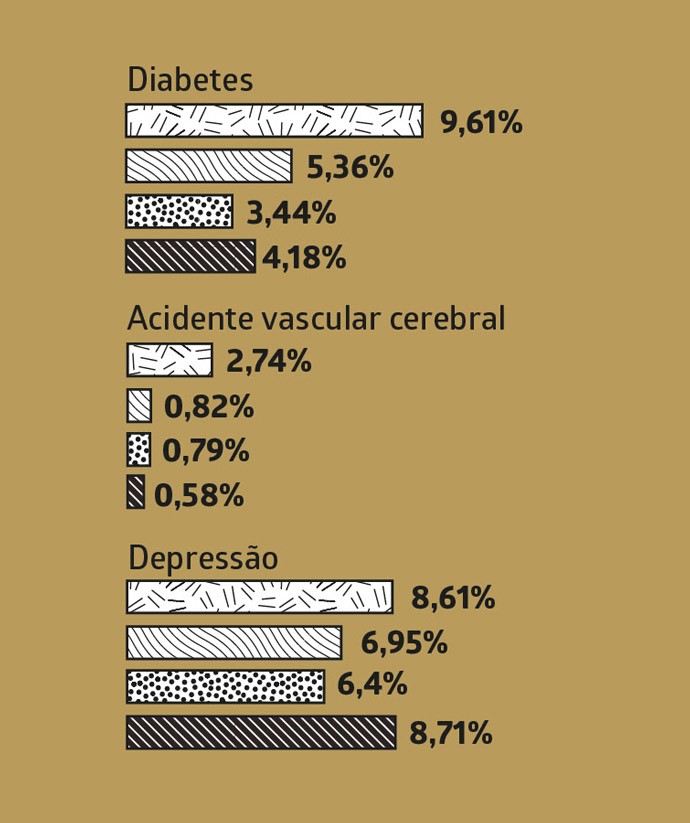

Hábitos que aumentam as chances de adoecer são mais frequentes entre quem tem menor formação; confira os dados do Brasil

Prevalência de hábitos não saudáveis - Entre os adultos brasileiros, por escolaridade

Prevalência de doenças crônicas - Por escolaridade

Prevalência de limitações severas ou muito severas - Por escolaridade

Fonte: Pesquisa Nacional de Saúde 2013, dados analisados no suplemento publicado no International Journal for Equity in Health

“Em sociedades mais desiguais, as pessoas têm medo umas das outras” Professor da Universidade de Nottingham, Richard Wilkinson argumenta que sociedades igualitárias são mais saudáveis porque têm menos problemas como violência, abuso de drogas e doenças mentais.

Você estuda os impactos da desigualdade há pelo menos 30 anos. Acha que o mundo está mais consciente disso ou estamos nos tornando mais desiguais?

Os dois. Houve um grande aumento da consciência da desigualdade desde a crise financeira de 2008, mas isso não significa que as desigualdades diminuíram. Enxergo alguns sinais positivos. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), por exemplo, tem feito acordos com paraísos fiscais para compartilharem dados com autoridades fiscais de diferentes países. Isso é importante, pois não se pode falar em mudar o sistema de impostos se ainda existirem paraísos fiscais, porque as pessoas só vão continuar a esconder o dinheiro.

Nós temos observado uma grande polarização política nos últimos tempos. isso pode ter a ver com a desigualdade?

Sim, a desigualdade sempre provoca aumento na polarização política. A última vez que a desigualdade esteve tão alta em países desenvolvidos foi em 1920; a partir de 1930 ela diminuiu e só voltou a aumentar na década de 1970. Ela cria uma ideia de superioridade e inferioridade, então os mais ricos se sentem superiores e criam uma ideia de que os pobres são pobres porque são preguiçosos e burros.

E como esse pensamento afeta a sociedade como um todo?

Ele gera competição e ansiedade. A vida passa a ser sinônimo de status, nós julgamos uns aos outros com base na riqueza exterior, o dinheiro passa a ser a maior qualidade de uma pessoa. Em sociedades mais desiguais, a vida em comunidade é mais fraca, existe mais violência. As pessoas têm medo umas das outras, ficam constantemente se defendendo.

Em tempos de crise, é possível crescer economicamente e diminuir a desigualdade ao mesmo tempo?

Pelo contrário, existem evidências suficientes que comprovam que a desigualdade é ruim para o crescimento econômico. Ela provoca ainda mais instabilidade econômica.

Existe algo que possa ser feito individualmente para melhorar a situação?

No momento, nossa melhor esperança é a pressão popular. As experiências no passado mostram que as maiores mudanças na distribuição de renda decorreram de movimentos sociais fortes ou de alguma ameaça externa, como o comunismo. Veja o presidente americano Franklin Roosevelt, por exemplo. Na década de 1930, ele reduziu a desigualdade com o argumento de que estava preservando o capitalismo diante de uma ameaça comunista.

Nenhum comentário:

Postar um comentário